Anatomie du ligament croisé antérieur

Le ligament croisé antérieur est un tissu fibreux, qui maintient le tibia et le fémur au contact, l'un contre l'autre (un peu comme une corde).

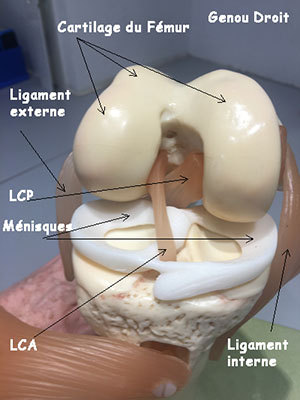

Il se trouve au milieu du genou, dans l'échancrure, entre les deux condyles du fémur. Il est donc au centre du genou, croisant l'autre ligament croisé, le postérieur.

La surface articulaire du tibia est presque "plate", tandis que celles du fémur sont arrondies; cela entraîne une faible congruence des surfaces articulaires, ce qui l'expose aux entorses, et donc à l'atteinte des ligaments.

Le genou est une articulation intermédiaire du membre inférieur, c'est principalement une articulation à un degré de liberté : la flexion-extension. Elle comporte un deuxième degré de liberté : la rotation axiale, qui n'apparait que lorsque le genou est plié, lorsqu'il est déverrouillé.

Cette notion de verrouillage actif du genou, en extension, est très utile pour la rééducation après une entorse ou une intervention sur le genou. Si le genou est maintenu tendu par la contraction volontaire du quadriceps, il ne peut pas bouger (ni en flexion, ni en rotation). C'est un moyen efficace pour reprendre rapidement l'appui complet sur le pied, sans solliciter le genou.

Pour aller plus loin sur l'anatomie et ses conséquences sur la technique chirurgicaleLe rôle du ligament croisé antérieur

Le ligament croisé antérieur joue un rôle essentiel dans les mouvements de rotation du genou, lorsque le pied est en appui sur le sol, où il maintient l'un contre l'autre, le tibia et le fémur.

Ce ligament n'entre en jeu que dans les changements brusques de direction, lors d'une prise d'appui (pour attraper un bus par exemple) ou lors de la réception d'un saut (sauter une marche d'escalier par exemple).

Le renforcement musculaire ne permet pas à lui seul de remplacer le ligament croisé antérieur rompu, même si une rééducation des appuis, dite proprioceptive, permet d'améliorer la stabilité.

En pratique, la rupture isolée du ligament croisé antérieur n'empêche pas de vivre au quotidien. La plupart des professions (où il est possible d'éviter les changements brusques de direction) peuvent donc être reprises relativement rapidement après l'entorse. Le ligament croisé antérieur rompu n'empêche pas la natation (en évitant la brasse au début) et, une fois que vous aurez retrouvé un genou sec, indolore et mobile, vous pourrez reprendre, progressivement (+++) vélo et footing.

Facteurs favorisant la rupture du LCA

Le type de sport pratiqué +++

Foot, hand et ski sont les sports où la rupture du ligament croisé antérieur est fréquente. Ce sont des sports dits à "pivot contact".

Plus rarement, tennis, squash, badmington sont retrouvés à l'origine de l'entorse.

Les terrains synthètiques

En particulier, le foot sur terrain synthètique est connu pour son agressivité pour les genoux. Le rôle des crampons est probable, fixant le pied au sol.

Plus fréquente chez la femme

La fréquence des accidents de ski chez la femme autour de 40 ans est importante à connaître. Un facteur hormonal est plus que probable. Il est à noter que ce sont très souvent des accidents à faible vitesse, presque à l'arrêt. "Mon enfant était entre mes jambes; il s'est déséquilibré, j'ai voulu le rattraper et mon genou a craqué."

On retrouve aussi une plus grande fréquence de rupture du LCA chez les handballeuses en compétition. Un facteur pourrait être la moindre efficacité musculaire au niveau des ischio-jambiers lors de la contraction violente du quadriceps. Les ischio gardent le tibia vers l'arrière. La contraction brutale du quadriceps est une cause fréquente de rupture du ligament croisé antérieur.

Réception de saut en "valgus"

Il a été observé que l'un des mécanismes de rupture du LCA, en particulier chez la femme, était la réception de saut avec le genou en valgus. La correction de ce défaut chez nos athlètes est un objectif très important de la préparation sportive et de la rééducation.

Une échancrure trop étroite...

L'échancrure est la zone anatomique, située au milieu du genou, où se trouvent les ligaments croisés. Son étroitesse est souvent observée lors de la reconstruction du ligament par le chirurgien, qui va donc l'élargir.

Certains genoux plus que d'autres...

Il est notable qu'un jeune joueur de foot, qui se rompt le ligament vers 15 ans a plus de risque de se casser celui de l'autre genou dans l'année qui suit la reprise.

Un facteur anatomique est logique et entre autre une échancrure étroite, mais il y en a sûrement d'autres, en particulier musculaires.

Est-ce que la cicatrisation du LCA est possible ?

Elle est très rare, à cause de la disposition anatomique du ligament croisé antérieur.

Les fragments du LCA se séparent.

L'IRM montre en général, que les deux fragments du LCA rompu se séparent nettement; la cicatrisation n'est donc pas possible.

Pour qu'il y ait cicatrisation biologique, il faut qu'un caillot se forme entre les deux extrémités du ligament.

Exemple du ligament interne (LCM)

Lors de sa rupture, il se forme un espace "fermé" entre les deux extrémités, dans lequel se crée un caillot de fibrine. Ce caillot peut alors permettre la cicatrisation : La rupture du ligament collatéral médial cicatrise souvent très bien, grâce à une simple immobilisation par genouillère articulée.

Très rarement

Les fragments semblent alignés, bord à bord sur l'IRM, et la cicatrisation de cette rupture "intra-ligamentaire" est possible.

Les ruptures partielles du LCA

On distingue :

- Les ruptures intra-ligamentaires,

- Les ruptures dites partielles sur l'IRM,

- Les petites laxités : lachman à arrêt dur à l'ex clinique.

Cas très particulier de

la rupture "intra-ligamentaire"

Parfois, l'entorse est bénigne, sans rupture "clinique", sans laxité, sans lachman.

L'examen clinique est rassurant

C'est-à-dire que le chirurgien ne retrouve pas de mouvement anormal, en examinant le genou, mais sur l'IRM, existe un aspect anormal, épaissi du ligament avec des extrémités alignées et bout-à-bout, qui fait suspecter un étirement, une atteinte partielle, intra-ligamentaire sans rupture complète.

Cela peut correspondre à un traumatisme léger, où la torsion est restée faible.

Cette lésion peut cicatriser

Traitement de cette rupture intra-ligamentaire

Pas de traitement chirurgical dans ce cas, c'est un traitement dit "fonctionnel".

Soit dynamique

L'objectif est de retrouver rapidement un genou fonctionnel, mobile et indolore, puis de le tester trois mois en kiné, puis de réexaminer le genoun cliniquement, et par IRM.

Avec bien sûr, l'arrêt des sports à pivot par sécurité, pendant 3 mois.

Soit plus "médical", plus conservateur

Basé sur une étude radiologique, avec une immobilisation stricte et prolongée du genou, avec ses risques de raideur : le protocole "Delin".

En pratique, ce traitement est souvent instauré en station de ski, et il est urgent de faire une IRM et de voir un chirurgien pour valider, ou non, la position alignée et très proche des moignons ligamentaires et donc l'intéret de la poursuite de l'immobilisation.

Ruptures dites partielles en analysant l'IRM

Rupture d'un seul faisceau du LCA

Il s'agit de la rupture de l'un des deux faisceaux du ligament croisé antérieur : antéro médial (AM) ou postéro latéral (PL).

Rupture du faisceau antéro-médial

Pratiquement systématique, elle entraîne l'apparition de la laxité, du lachman, qui permet de poser le diagnostic de rupture. Le faisceau restant (postérolatéral) est souvent retrouvé lors de l'opération, de qualité variable, mais toujours conservé (technique SAMBA).

Rupture des deux faisceaux

Si la torsion continue, le faisceau postérolatéral se rompt aussi, augmentant le lachman et pouvant donner lieu à un signe de ressaut.

Rarement, la rupture isolée du PL

L'examen clinique ne retrouve alors, pas ou peu de laxité; le lachman est dit à arrêt dur.

Parfois, peut apparaître un ressaut lors de la manipulation du genou en rotation.

L'IRM peut parfois évoquer le diagnostic; mais souvent, c'est plutôt une suspicion qu'un diagnostic.

Faut-il opérer ces lésions partielles ?Association à une rupture du ligament antérolatéral sur l'IRM

Parfois, l'IRM peut aussi noter l'atteinte du LAL : très mince renfort fibreux, aponévrotique, parallèle au ligament croisé antérieur, situé sur la face externe du genou.

Quelques mots sur le ligament antéro-latéral

Redécouvert il y a quelques années, il correspond au trajet de la plastie mise au point par le docteur Marcel Lemaire, dans les années 70.

Il avait remarqué en examinant beaucoup de genoux dont le ligament croisé antérieur était rompu, que la rotation interne était plus importante, plus libre; il eut l'idée de créer un "anti-rotation interne", une plastie anti-ressaut.

A l'époque, l'arthroscopie n'existait pas, et ce chirurgien avait mis au point cette technique, pour stabiliser les genoux de footballeurs, dont le ligament croisé antérieur s'était rompu : succès fou à l'époque.

Actuellement, cette plastie est encore utilisée pour renforcer une plastie intra-articulaire habituelle, dans les genoux très laxes et/ou déjà opérés.

Rarement, elle peut être utilisée seule sur une rupture partielle du LCA, dont seul le faisceau postéro-latéral est rompu.

Peut-on prévenir la rupture du ligament croisé antérieur ?

Une bonne forme physique

Il semble important de se préparer correctement avant de faire une activité saisonnière, comme le ski, par exemple.

Footing, vélo, natation permettent de se dynamiser.

Travailler ses appuis et ses réceptions de saut est bien sûr, très intéressant mais demande un accompagnement : des séances de kinésithérapie, où sera privilégié le travail de proprioceptivité, seraient sûrement un moyen de diminuer la fréquence des accidents de ski. Mais cela n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, et reste donc un investissement.

Un matériel adapté et bien réglé

Pour le ski par exemple, de bonnes chaussures, des skis pas trop longs, ni trop larges, des fixations récentes, bien réglées pour vous, par un professionnel.

Prévention de la récidive après opération

Oui, le risque existe après opération comme il existe sans opération.

D'abord, il est intéressant de souligner que c'est souvent sur l'autre genou qu'un nouvel accident survient, dans certains sports à risque (foot, hand, ski, par exemple). Ceci met en évidence que la plastie du ligament a fonctionné puisqu'elle a permis la reprise du sport...

Importance de la rééducation

La rééducation est très importante après l'opération : pour préparer les DEUX genoux à la reprise.

Notez ici qu'il ne s'agit pas de la rééducation post-opératoire des deux premiers mois, mais bien de celle réalisée dans un second temps (ré-athlétisation), avant la reprise du sport.

La rééducation post- opératoire initiale (auto-rééducation) a pour but de retrouver un genou mobile et indolore, qui permet la reprise de la vie quotidienne et du travail.

La ré-athlétisation de la deuxième phase doit être encadrée par des tests musculaires, qui permettent d'apprécier la progression.

Les tests isocinétiques

Des tests musculaires "isocinétiques" sont réalisés en post-opératoire : ils comportent des données chiffrées sur l'équilibre musculaire, et des données techniques sur la qualité de la réception lors des sauts. Réalisés au 6ème et 8ème mois, ils permettent d'affiner la rééducation et d'autoriser la reprise du sport à risque. Ils sont d'autant plus importants qu'il s'agit de sujets jeunes et/ou de la reprise de sports comme le foot, le hand, le ski,...

Conséquences de la rupture du ligament croisé antérieur

La vie quotidienne peut être tout à fait normale

Mais il faut éviter de sauter ou de changer brusquement de direction.

Risque d'instabilité, si pratique d'un sport à pivot (foot...)

La pratique des sports à pivot sur un genou dont le ligament croisé antérieur est rompu, entraîne rapidement (ou plus progressivement) instabilité, gonflement et douleurs : il est donc fortement conseillé d'arrêter ces sports.

Risque d'apparition d'une instabilité chronique

La répétition de ces entorses risque d'entraîner l'apparition d'une instabilité chronique, même dans les gestes de la vie quotidienne, comme descendre un trottoir par exemple.

Aggravation des lésions cartilagineuses

A chaque nouvelle instabilité.

Notez que chez un patient qui n'est pas instable, l'aggravation des lésions reste faible. Ce sont les incidents répétés d'instabilité, qui aggravent les lésions cartilagineuses.

Gravité des lésions méniscales

Ces lésions méniscales risquent d'évoluer pour leur propre compte, apportant douleurs et gonflement.

La gène apportée par ces lésions peut nécessiter alors un geste chirurgical spécifique.

- Suture méniscale si c'est possible ou

- Méniscectomie partielle, le plus souvent (ablation de la partie "cassée", languette ou anse de seau par arthroscopie).

Ces méniscectomies, même partielles, entrainent à leur tour une usure prématurée du cartilage.

Il est prouvé que ces accidents d'instabilité fréquemment répétés provoquent une arthrose après 10 à 15 ans d'évolution.

Approfondir l'anatomie du LCA

Il est logique de penser que les détails de l'anatomie humaine ne changent pas avec le temps sur une courte durée. Paradoxalement, l'anatomie se modifie avec les études réalisées : la façon dont est menée une dissection, peut permettre de visualiser différemment la structure d'un ligament donné.

Ces dernières années, de nombreux travaux d'anatomie sur le ligament croisé antérieur ont permis de mettre en évidence que les fibres du ligament pouvaient être regroupées en deux "faisceaux", AM et PL, d'une part par leur position dans l'espace, et d'autre part par des différences dans leur fonctionnement.

Le faisceau AM, rouge sur le dessin,est tendu, lorsque le genou est en extension, tandis que le PL (bleu pale ou jaune) est tendu en flexion.

Cette nouvelle vision a fait évoluer la technique de la reconstruction du ligament croisé antérieur pour beaucoup de chirurgiens.

Avant

Depuis plus de 30 ans, il était acquis que l'on remplacait le ligament par une seule greffe, fixée sur le tibia et le fémur : un seul faisceau donc. Les zones de fixation de la greffe étaient à la fois basées sur l'anatomie et sur la nécessité de "l'isométrie" : il faut que la greffe reste tendue de la même façon, pour une flexion du genou de 0° à 90°.

Pourquoi l'isométrie : si la greffe est bien tendue en flexion et en extension, elle ne risque pas de se rompre lors des mouvements du genou.

Autre critère important : la nécessité pour la greffe d'être positionnée sur le tibia pour de ne pas géner l'extension du genou.

Actuellement

A la lumière de ces précisions anatomiques, nous avons été beaucoup à reconstruire le ligament en réalisant deux greffes (individuellement plus petites), mais correspondant aux deux faisceaux décrits.

Sur le plan pratique, cela nécessitait d'une part, de faire deux tunnels dans le tibia et deux tunnels dans le fémur, et d'autre part, un système de fixation pour chaque greffe.

Parallèlement, de nombreuses études furent réalisées pour comparer les résultats à moyen et long terme de ces deux techniques (mono faisceau ou deux faisceaux).

Pour simplifier, disons que pour certains chirurgiens, les genoux pouvaient être peut-être un peu plus stables avec deux faisceaux, mais l'utilisation de cette technique compliquait beaucoup d'aspects de l'opération, avec un risque augmenté de complications.

D'autres études ont montrées que les résultats des deux techniques étaient identiques sur la stabilité et qu'il valait donc mieux éviter de compliquer le geste.

En pratique

Pour avoir fait les deux techniques, et n'ayant pas vu de différences nettes sur le résultat global, j'ai, comme beaucoup d'européens, abandonné les deux faisceaux.

Avantage collatéral

Mais nous avons modifié le positionnement des zones d'insertion de nos greffes mono-faisceau, en nous rapprochant des positions anatomiques.

Abandon de la technique trans-tibiale

Certaines techniques ont été abandonnées par la plupart des chirurgiens, car ne permettant pas de réaliser un bon positionnement de la greffe au niveau du fémur : une technique consistait à faire le tunnel fémoral en utilisant un guide, qui passait dans le tunnel tibial (dite trans-tibiale); les deux tunnels étaient donc dépendants, et si le tunnel tibial était positionné anatomiquement, il était alors très difficile de réaliser le tunnel fémoral correctement. La plastie était alors trop verticale.

Docteur J.E. Perraudin, chirurgien orthopédiste